2013年01月14日

いのちのありようを求めて

(矢作新報 平成25年1月10日 発行 転載)

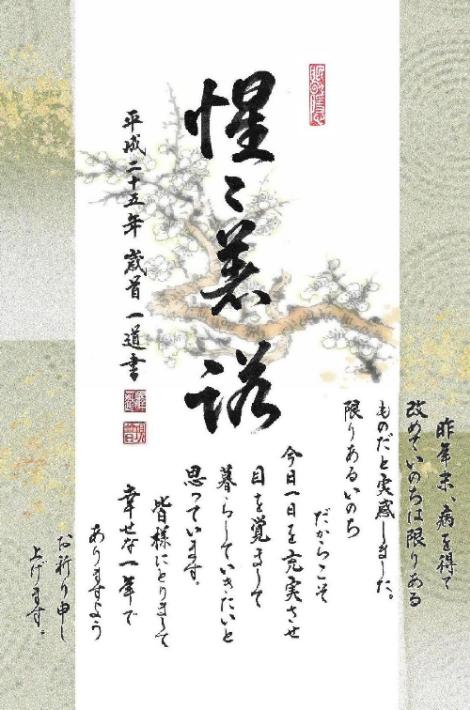

昔から禅僧は正月に遺偈を作ってきた。遺偈とは漢詩で表現された遺言である。

この年のいつ亡くなってもいいように正月に書いておくのである。

仏弟子として師匠から何を学びどのように実践してきたのか、また後人に伝えたいぎりぎりの一句を述べるとしたらどのような言葉を吐くのか。

嘘偽りや飾りを徹底的に除いて今の私が言えることはこれだと吐露したのが遺偈である。

死ぬ縁が整わず、次の正月を迎えることができたならそのとき又、あらたな遺偈を作る。

この意味で遺偈は死ぬ直前の書置きではなく毎日毎日、自己を見極めるための覚悟であるとも言える。

幸いに私はこの歳になるまで患うことがなかった。

しかし昨年末、病を得、生涯ではじめて手術を受けた。

手術当日、午後一時に看護師さんが私を迎えに来た。

私は手術着に着替え待っていた。私は看護師さんに連れられ歩いて手術室に向かった。

手術台に登ると心電図や血圧計などいろいろな機器が私に付けられた。

全身麻酔をするために背を丸め、脊髄の硬膜外腔に細いカテーテルが入れられた。

カテーテルを固定し終わったところで、仰向けになるよう指示があった。

仰向けになりながら私は手術室に掛けてある時計を見た。

「ああ、一時十分か。」

その直後から何も覚えていない。痛みもない。呼吸も止まっていたのだろう。

近代医学の恩恵を蒙ってちょうど四時間後に私は目を覚ました。

もし目が覚めなかったなら私の末期の眼に映った今生の風景と感慨は「ああ、一時十分か」ただそれだけである。

末期の眼に映る風物が切ないほど美しいと言える人は末期でなくとも美しさを見出す眼を持った人だったのだろう。

その人が生きてきた瞬間と同じ末期の瞬間しか迎えることができないと思った。

僧侶として多くの人の死を見つめてきた。

いのちには限りがあるとわかっているのに自分の死はまだ先だという気持ちがどこかにあった。

今回、病を得て私にも遠からず終末が来ることが実感できた。

そのときになって「ああ、一時十分か」だけではいかにも口惜しい。

遺偈という形をとらなくてもよい。

平生使っている言葉で身近な人に伝えるべきことを伝えておかなくてはならないと思った。

私が伝えなければならないと思っていることは一体何であろうか。

すべてが移り変わるこの世にあって、いのちのありよう、使いようを求め続けている姿勢としか言えない。

求めた結果としての答えは未だ手にしていない。

生死の一大事を明らかにするために過ごす日々が私の遺偈であり、仏弟子としての本懐であると思っている。

Posted by 一道 at

21:09

│Comments(5)